【国際協力やボランティアの経験者、興味がある人が集まって本気でディスカッションをしたらどうなるのか?】

国際協力やボランティアの経験者、興味がある人が集まって本気でディスカッションをしたらどうなるのか?

そもそものはじまり

きっかけは僕のFacebookでのひとつの投稿でした。

【力を貸して下さい!!】私は疑問に思いました。

①『社会人がどう国際協力に携わるか?』

株式会社に入ったら会社の利益のために働かなくてはいけない。最近の上場企業のニュースもそうだしそれが当たり前。

海外ボランティアの学生団体に入ってる人は多くいる。でも、卒業したらそういった国際協力に関わる人はとても少ない。難しい。株式会社に入ってその熱が冷めたように会社に染まっていく。

これってものすごくもったいないですよね?

社会人になっても国際協力に関わりたい人いますよね?

でも、それが実現出来るフィールドがとても少ない気がします。

そんなのいやだ(笑)

てなわけで、

『社会人がどう国際協力に携わるか?』

本気で議論しませんか?

②『ボランティアをスポーツに!』

資本主義の尺度はお金。これは明確です。

ただ何か人を助けたいって思うときや、仕事とかじゃない時に、例えばボランティア。

それって意味あんの?

何回も言われました。

ビジネスなら明確です。

「いくらお金を稼いだの?」

ではボランティア、人助け、ビジネス以外の行動ではどうでしょう?

「いくら○○を稼いだの?」

視点を変えてみましょう。

ボランティアがスポーツになったら、

どんなルールで

どんな特典方式で

どんな大会で

どんな道具、戦略、ライバルがいるのでしょうか?

『ボランティアをスポーツに!』

議論しませんか!?

・・・(続く)

想像以上に反響があり、最高のディスカッションイベントを開催しよう!

ということで開催しました。(反響無くてもやっていました)

何故こんなことをやっていたかというと、

自分自身がボランティアをやっていて、社会人になっても続けたいという想いと、

ボランティアとか人助けって基準がないよな。成果の指標があれば分かりやすいのにな

っていう考えからやろう!となりました。

学生・社会人ともに参加していただき、

・休学して海外の何か国もの国でボランティアをした人

・アメリカで学童教室を運営していた人

・国際協力の団体のプラットフォームを創っていた人

・国際協力の学生団体の代表

・ウガンダで一年間医療支援を行っていた人

・様々な国際協力の団体に所属してきた人

などなど様々でした。

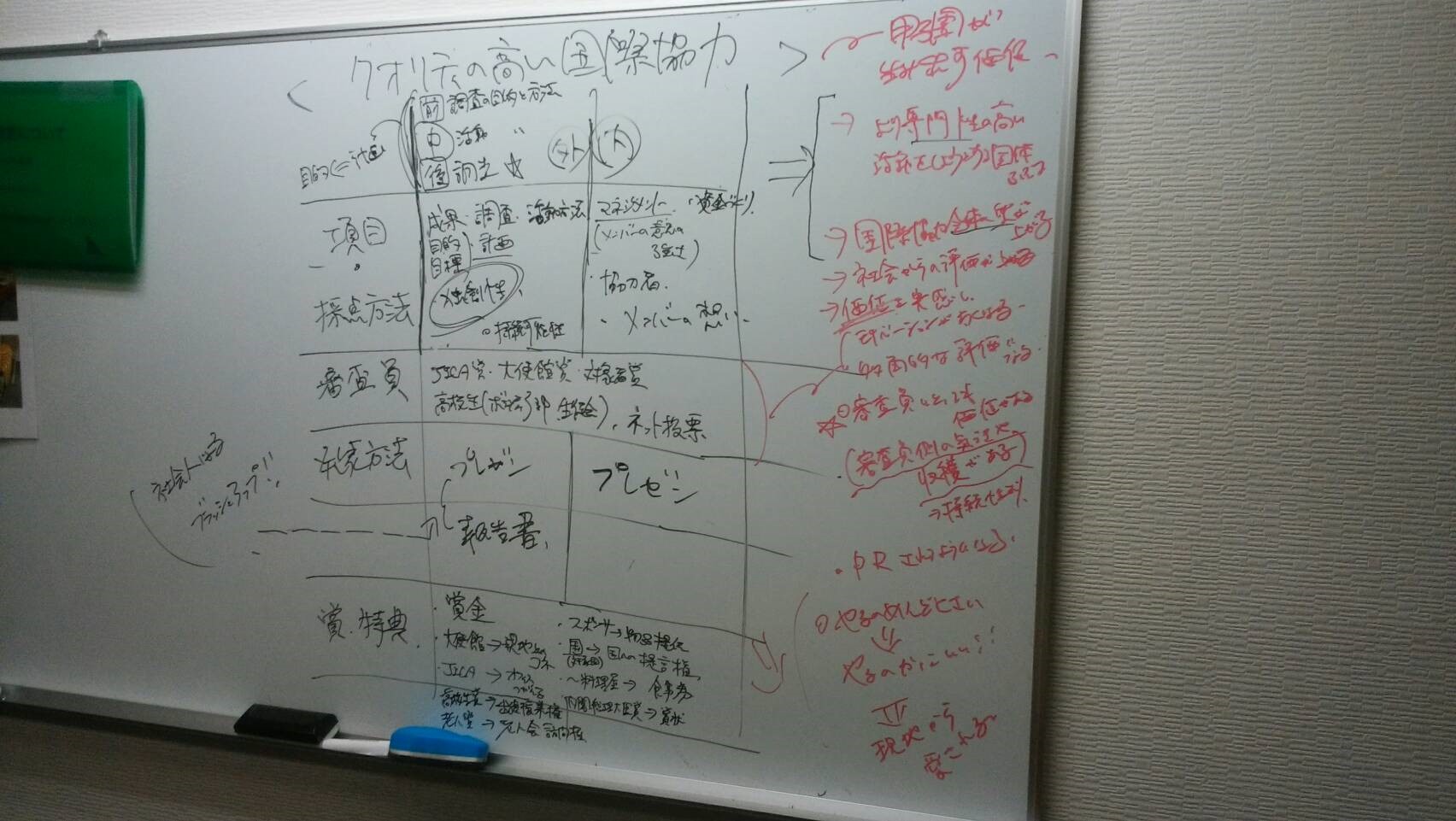

内容

話し合ったテーマは、

① 社会人がどう国際協力に関わるか

② ボランティアの甲子園を開催しよう

① の「社会人がどう国際協力に関わるか」は、まず一人ひとりどう関われるかを話し、共通点や価値観を共有してもらい、

次にグループがもし一つの団体であれば、どんな国際協力をするのかを議論・発表してもらいました。

飽きそうな人はクソくだらない記事でも見て下さい。

本文に戻ります。

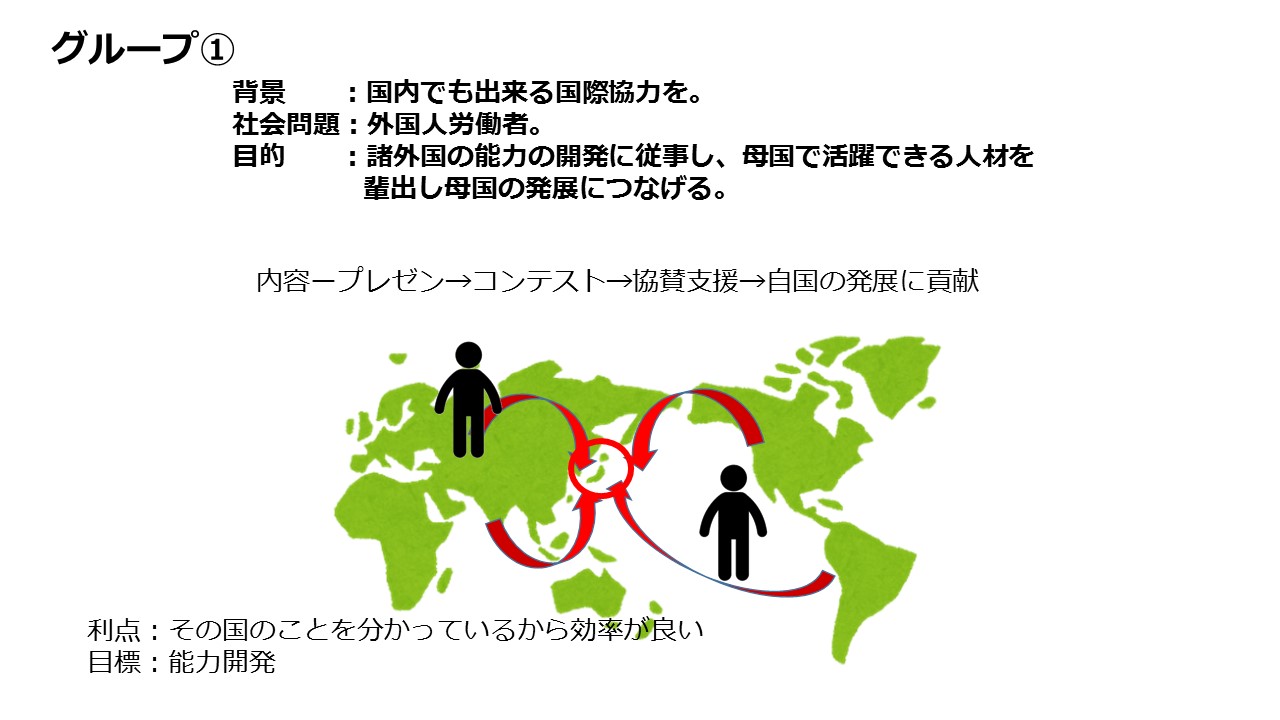

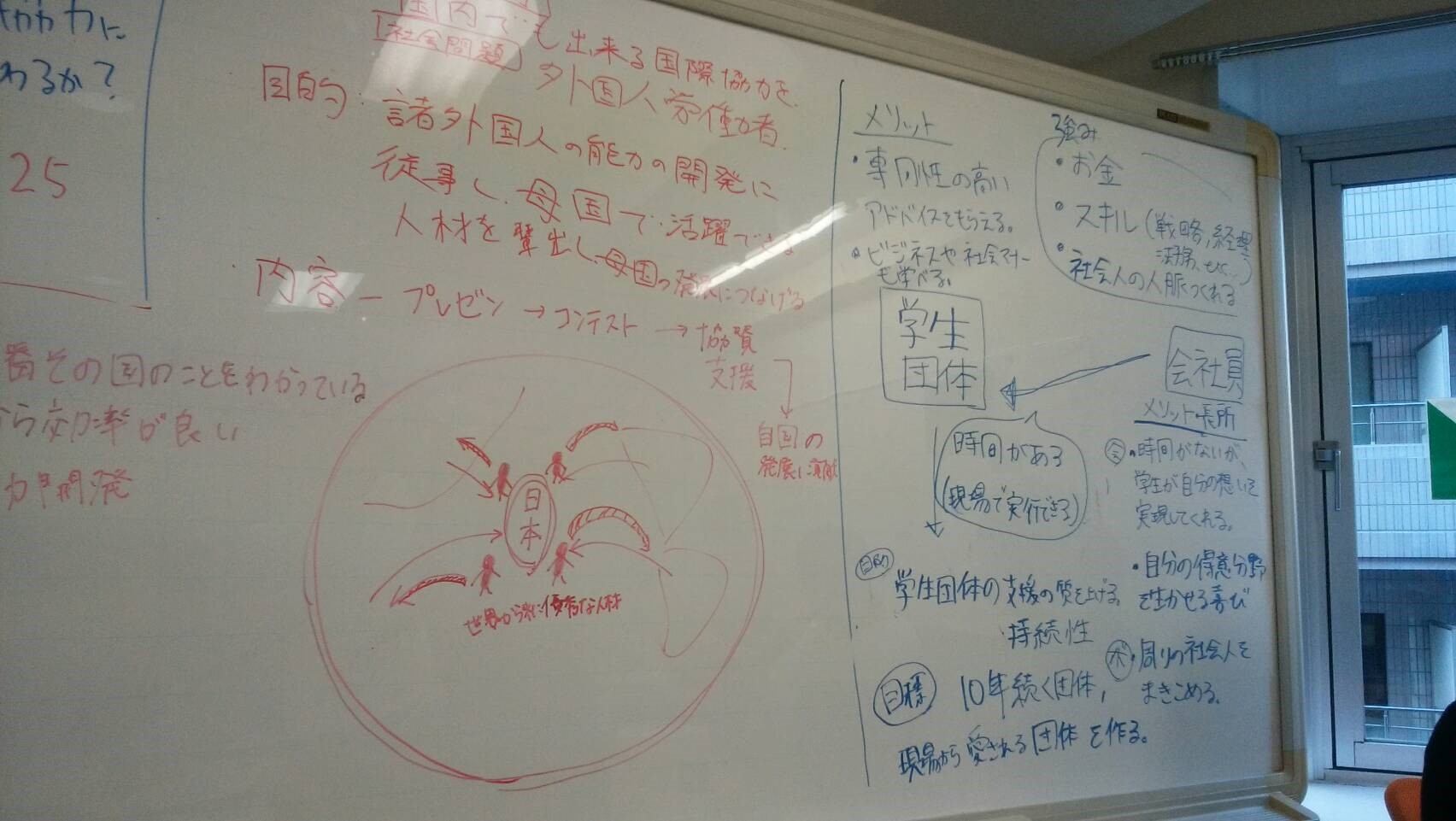

一つ目は、日本に在住の外国人留学生や労働者に対するアプローチ。

自国の問題を解決するのは、一番その国のことを分かっている人が解決する。それが効率が良い。そのため、その人たちの能力開発を行うというもの。

日本人が日本にいて、ある国の問題を解決したいと思った時に、その国の人に想いを託せるというアイデアでした。

僕もお金を貯めるためにひたすら飲食店でバイトしていた時に、一緒に働いていたのはアジアから来た方々でした。

その人たちは日本で勉強して、お金を貯めて自国に貢献したいと熱く語っていました。

そのような人はいっぱいいるはずです。

一見当たり前に見えて、でも思いつきづらいようなアイデアでした。

これが、海外に向けて、そして日本にも向けて循環が出来れば、日本人の留学とかも進み、いい意味でのグローバル化が進むかもしれません。

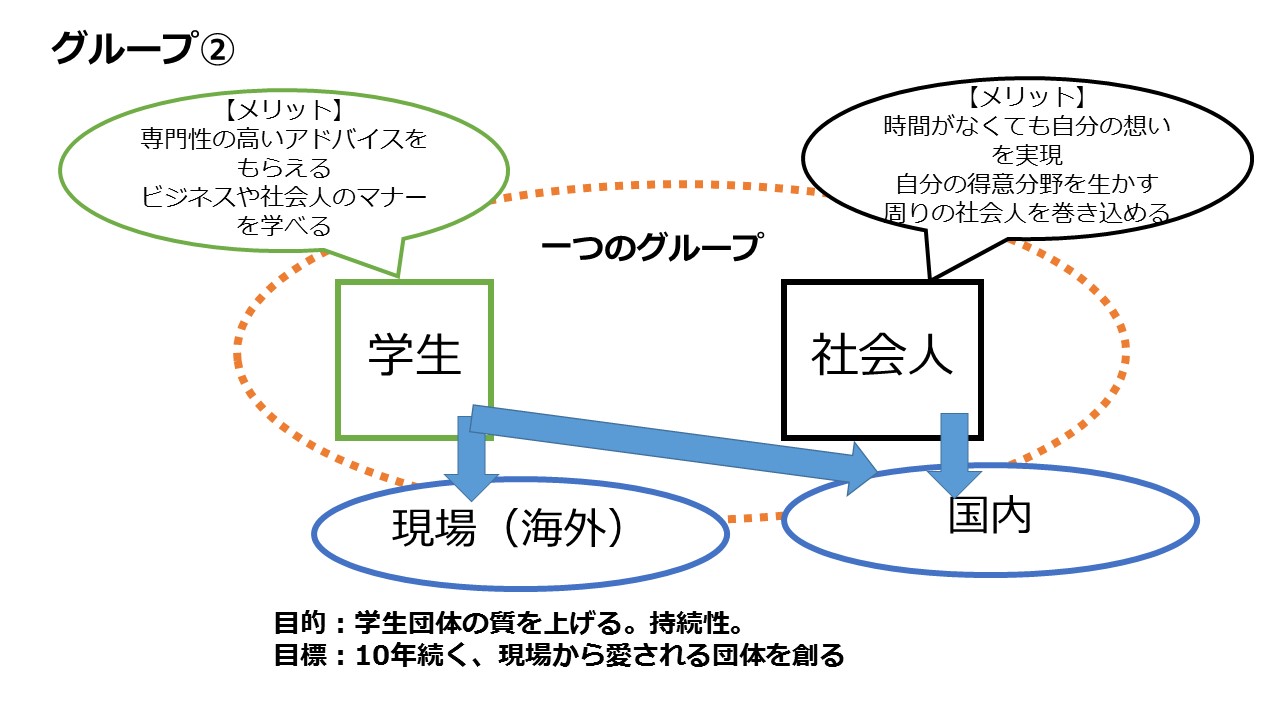

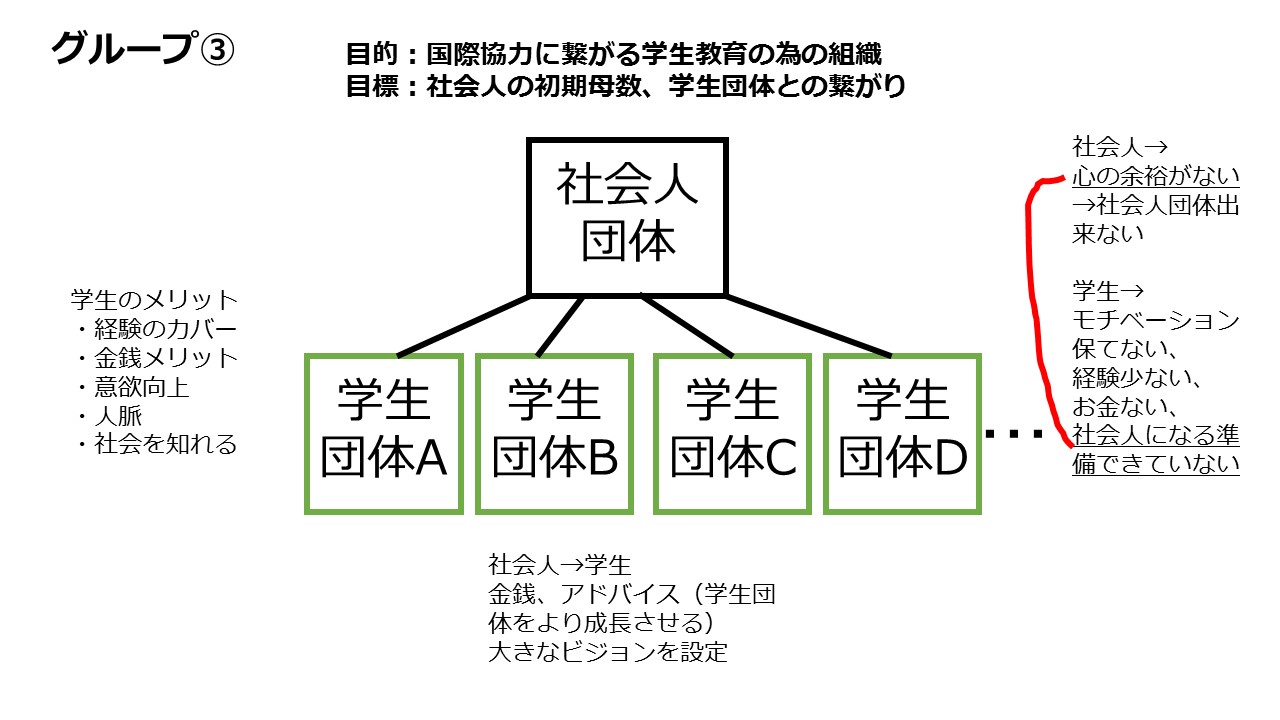

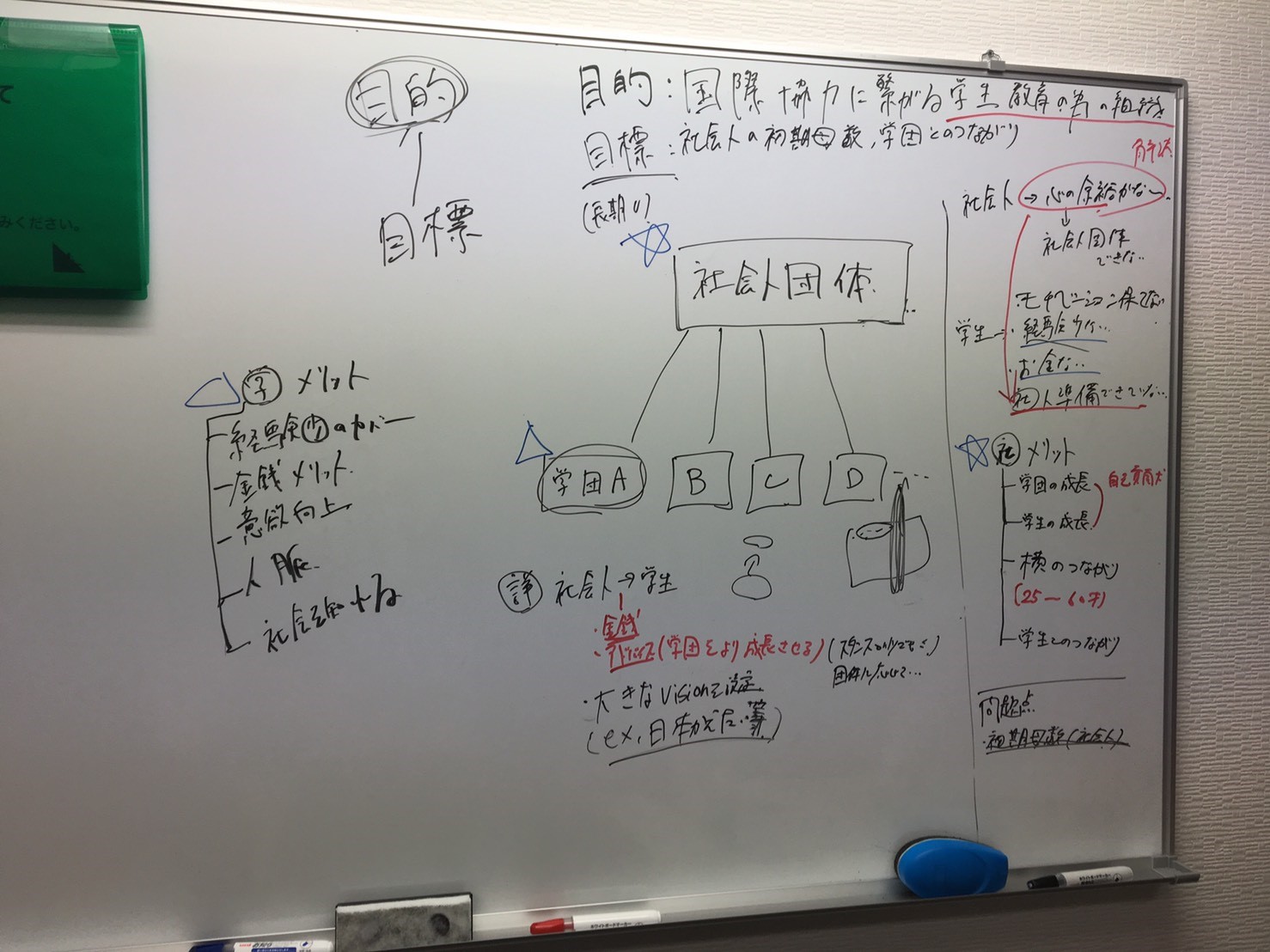

二つ目は、学生・社会人が一体となって団体を創る。

正直なところ社会人が休みをとって中長期間、海外に行くのは難しい。

学生団体は存在し、社会人団体がないのはこの「時間」が原因であるのかもしれない。

ただ社会人の強みとして、スキルや社会人の人脈がある。

学生と社会人が一体となり、お互いの良い部分を分かち合うことで活動の質を上げるというもの。

自分が学生団体の時に社会人のアドバイスを聞き、プロジェクトが大きく進んだことがありました。

そして学生団体の弱みとして、持続しないことが挙げられます。学生生活は4年間。そのうち代表となるとしても1年から2年。そうなるとやり残したってことも出てきたり、引継ぎもうまくいかなかったり。

周りの学生団体が消滅していく大きな原因がお金でも人数でもなく、代表の想いをうまく引き継げなかったことでした。

その点、学生と社会人の区別をなくせば引退や引継ぎなども生じず、持続的な活動が出来ます。

三つめが国際協力の学生団体のプラットフォームを創るというもの

さきほどのは学生と社会人が一つの団体というのに対し、こちらは学生団体のプラットフォームを創るというイメージです。

学生団体を一生懸命頑張ったとしても、就活では「で?」って聞かれるだけですよね。

でもインターンだと「いいね!」ってなる気がします。

それって社会人としてのマナーとかそういう色んなものを学生団体で学べないからではないでしょうか?

就活のための学生団体にするというわけではないです。でも色んな物事をもっと学べるチャンスを、そして企業の利益とか関係ない学生・社会人のつながりを創れたらこれってかなり良くないですか??

社会人から学生が学び、そしてそれを海外などで実践する。

社会人もなんかの研修で集団でどっか行くより、よっぽど価値あると思いますよ。

② の「ボランティアの甲子園を開催しよう!」はかなりふわっとした議題で皆さん苦戦していたのですが、(俺の伝え方が悪かっただけかもww)、最後にはとてもまとまった発表をどの班もしていました。

簡単に言うと、ボランティアの大会を開催するうえで

・発表方法

・採点方法と基準

・審査員

を考えてもらいました。

人を助けるってことの価値観だったり、困った時に誰にアドバイスをもらうか。

そして、

「そのボランティアって意味あるの?」

に対する答えを考えながら、議論していただきました。

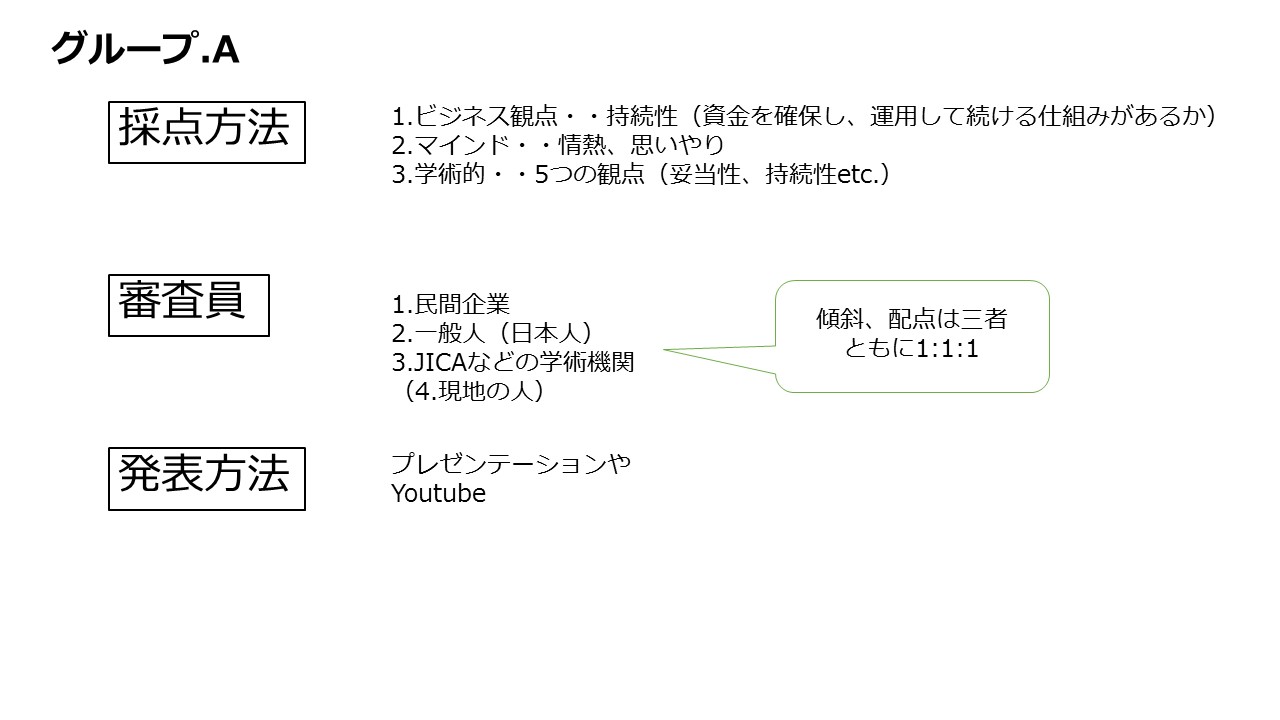

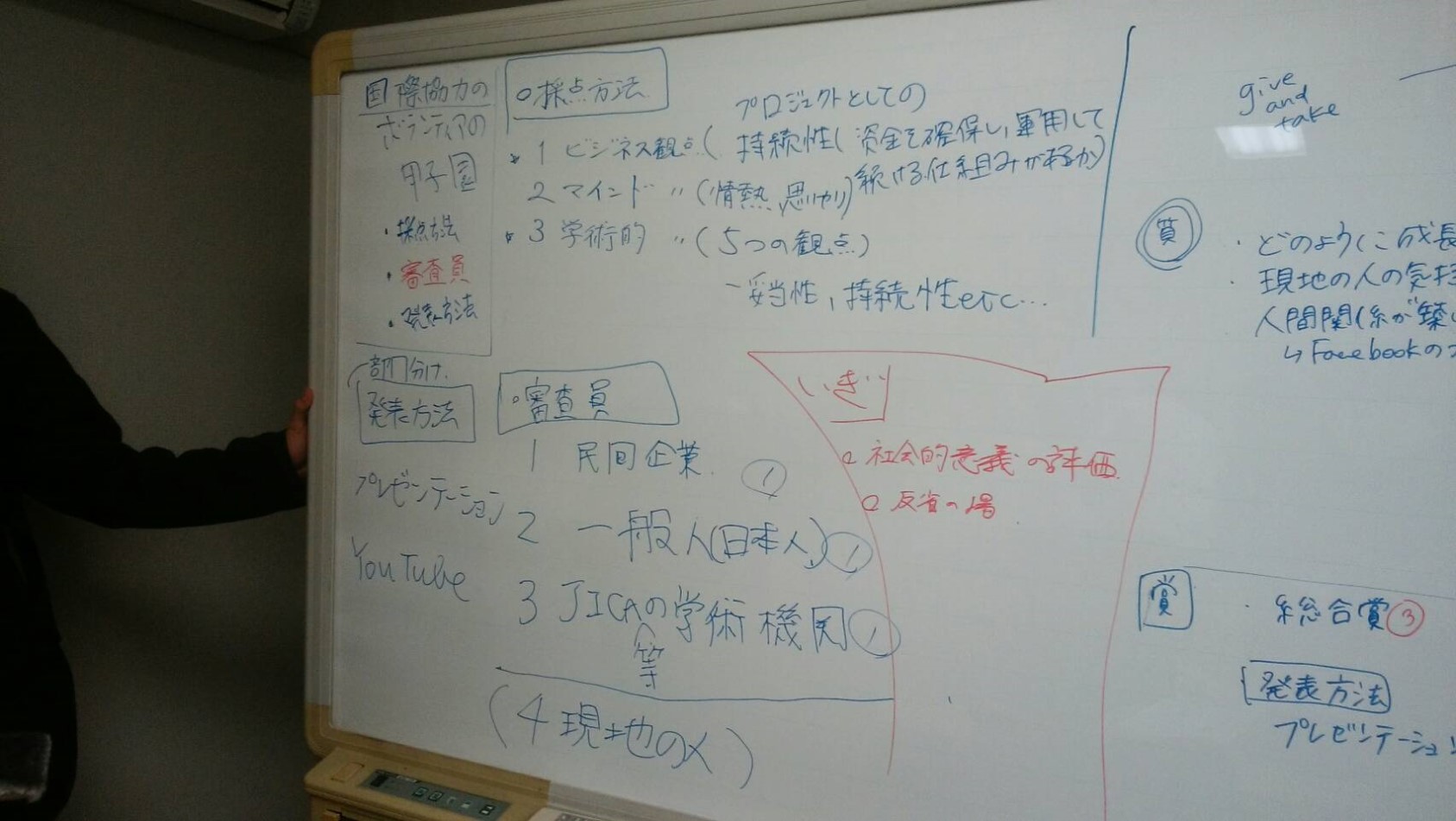

一つ目のグループ。

発表方法は、プレゼンテーションorムービー。

採点基準はビジネス観点(持続性)、マインド(情熱・思いやり)、学術的な視点(妥当性・持続性など)。

審査員はそれぞれ民間企業、一般人、JICAなどの学術機関の人、(現地の人)でした。

面白かった点は(現地の人)という点で、もし現地の人がその支援は良くないと思ったら点数が低くなるというシステムです。

簡単にいうと、どんなにそれが学術的・ビジネス的に良いものでも、現地の人が犠牲になったり、明らかに格差が広がる場合に点数がマイナスになる。

要はセーフティーネットを作っている点です。

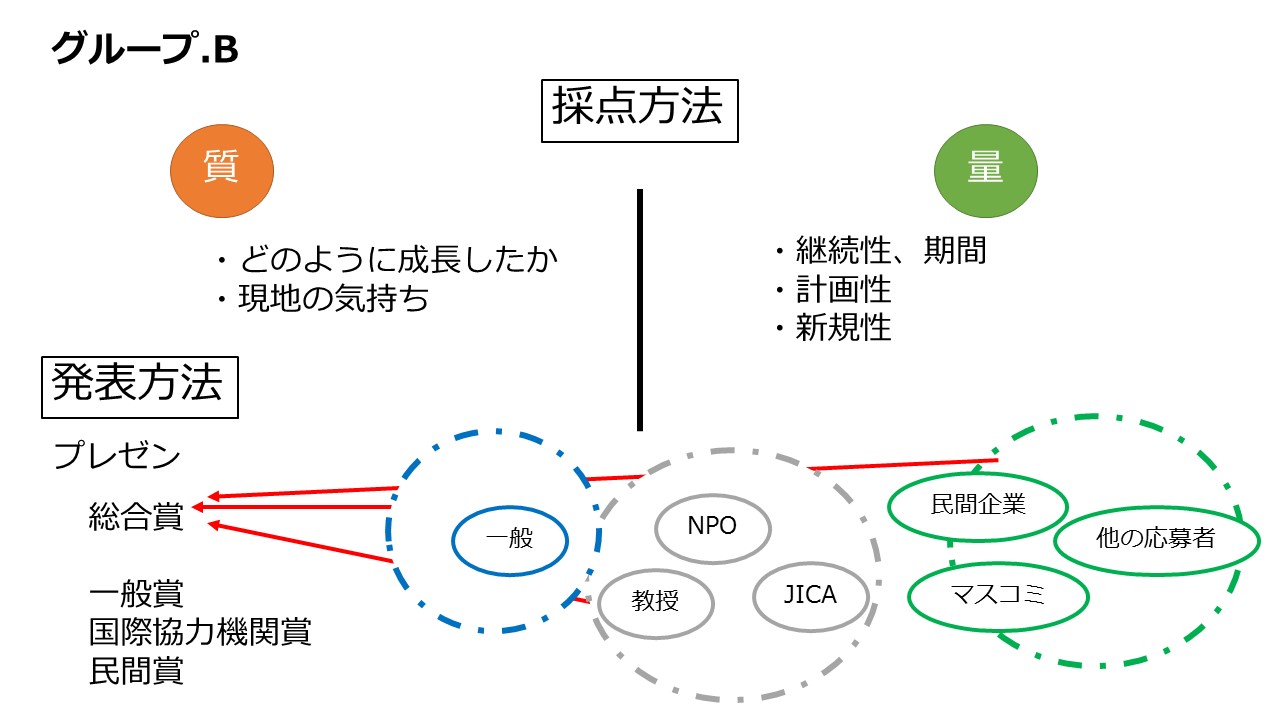

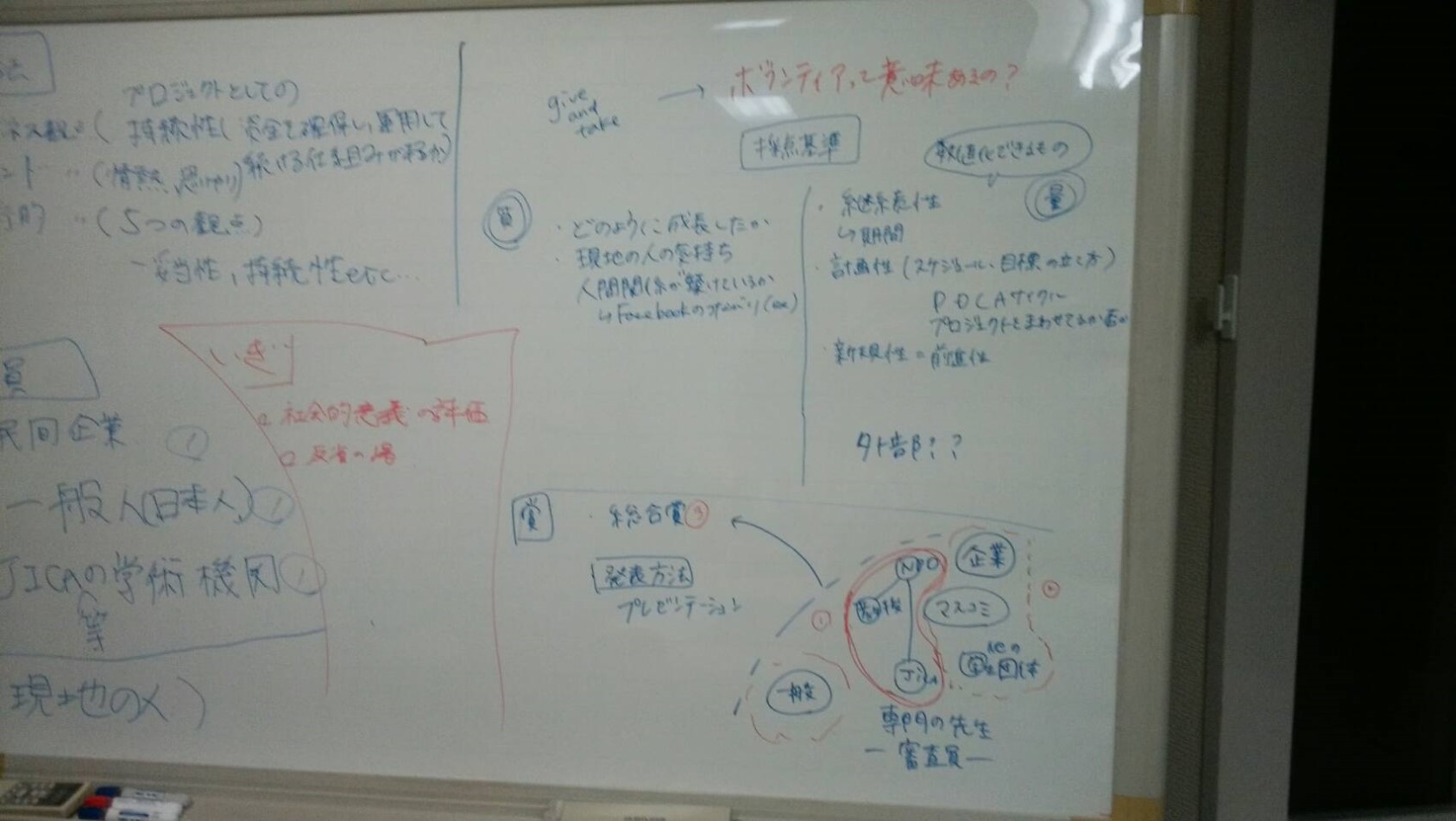

二つ目のグループ。

発表方法はプレゼン。採点基準は質(どのようにボランティアをする側の人が成長したか)、と量(現地の人の生活がどう向上したか)の二つ。

審査員は一般の多数、国際機関など(JICAや教授)、企業(企業やマスコミ、学生団体も含む)

ここの班の特徴は、他の発表者が審査員に入っている点です。

例えば、学生団体10組がエントリーしているとして、自分たちの団体の活動を他の9組の団体が採点するということです。

同じ立場で、同じような志を持った人々に採点されることは、ある意味近い存在から評価されると思うので刺激になるはずです。

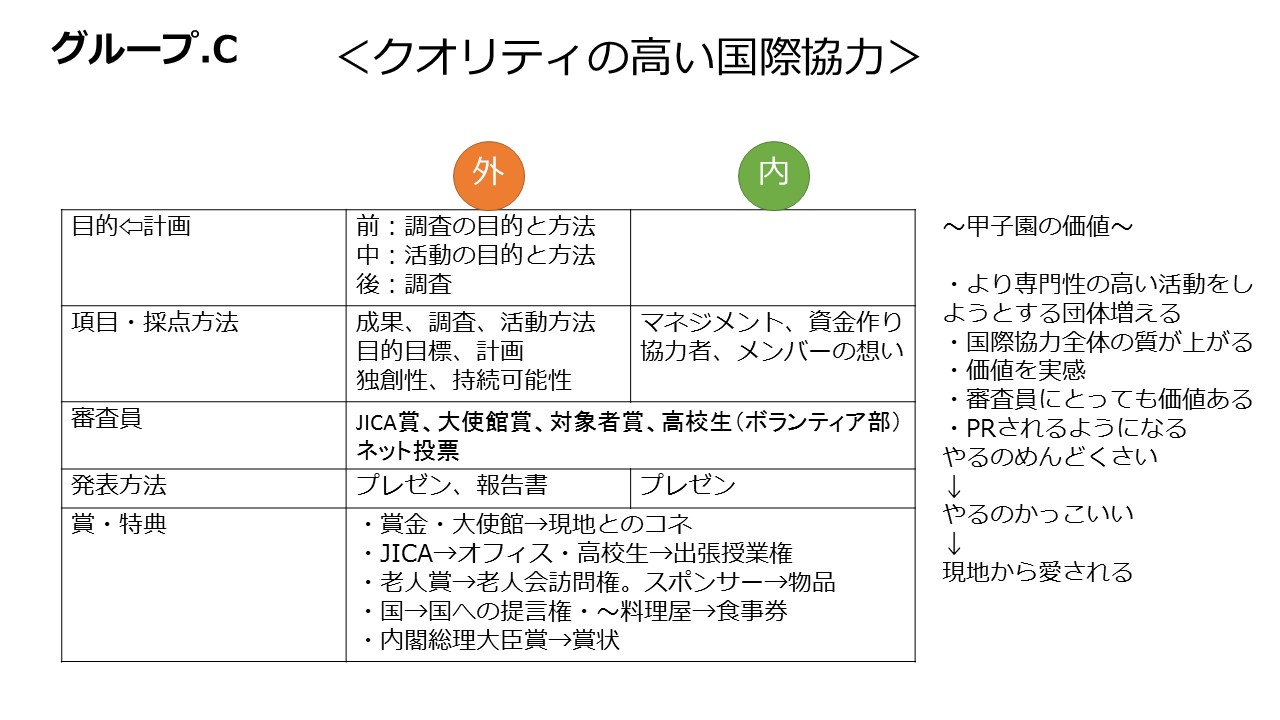

三つ目のグループ。

発表方法はプレゼン。採点基準は外(他者への貢献。ボランティアをする相手への貢献。)と内(自分自身、そして自分の団体)の二つ。

審査員は、JICAや大使館、ネット投票や高校生。

ここの班は、ボランティアの甲子園で優勝することを大きな目標の一つにしてもらうというビジョンを掲げていました。

どういうことかというと、例えば高校の野球部は甲子園優勝を目標に野球の練習をしますよね。

そのように、ボランティアの甲子園に優勝することを目的にボランティアを通して、他の人や社会問題解決に貢献する、その途中で様々な経験・成長をするというものです。

賞なども具体的に考えていて、中には日本のネパール料理店から選ばれた人は、その店で使える食事券など。

そして高校生のボランティア部や生徒会も巻き込むということも他の班にはない視点でした。

終わりに

同じような問題意識や興味を持つ人を集めてディスカッションすると、こんなに熱気があるのだなと改めて実感しました。

この記事にも書ききれないこともたくさん話しました。

何で社会人は直接的にかかわるのではなく間接的が良いのか、そもそも社会人の団体が少ないのはなぜか、ボランティア甲子園の審査員に一般企業の人がなぜ必要か、など。

そして同時にこの会の価値や存在意義なども感じました。

例えばこの会に現役の学生団体の人や社会人の人が多ければもっと違った意見・視点、様々なことを得られたな。もっと人巻き込めれば②の甲子園も普通に開催できるな、など。

それ自体が①の社会人の国際協力への関わり方の一つだなと。

ってかめちゃくちゃ楽しかっただけでも十分。

色々書きたいことはあるのですが、長くなってしまうのでこの辺で。

第二回もやります!

もう開催に向けて動き出しています!

興味がある人はご連絡くださいー。

みんなありがとーー。

広告